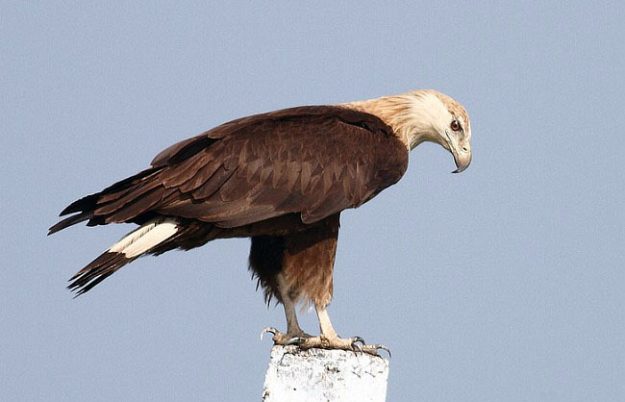

玉带海雕

玉带海雕 Pallas’s Sea-Eagle

科学分类:鹳形目 > 鹰科 > 海雕属

CICONIIFORMES > Accipitridae > Haliaeetus leucoryphus

描述:体大(80厘米)的深褐色海雕雕。头、颈及胸金皮黄,楔尾且尾下具白色宽带为其特征。亚成鸟棕褐色,飞行时黑色的次级飞羽翼下的浅色中覆羽并黑色楔型尾与浅色基部成对比。翼下初级飞羽基部浅色斑纹明显。耳覆羽及过眼线深褐。颈上矛状尖羽形成翎颌。

虹膜-黄色;嘴及蜡膜-灰色;脚-黄白或灰色。

叫声:响亮尖叫。繁殖期甚喧闹。

分布范围:伊拉克(冬季)至中亚、印度北部及缅甸。

分布状况:全球性易危(Collar et al., 1994)。不常见留鸟及季候鸟。繁殖于新疆西部及中部、青海、甘肃、内蒙古东北部(呼伦池)、黑龙江和西藏南部。迁徙经过中国中部、东北,南至江苏(Shaweishan Is)的多数地区。

习性:于内陆湖泊、沼泽、高原及贫瘠地区河流捕食鱼类。栖于树上或柱子上,然后冲下捕食近水面的鱼类。

俗名:阿拉格-扎戈力 黑鹰 腰玉